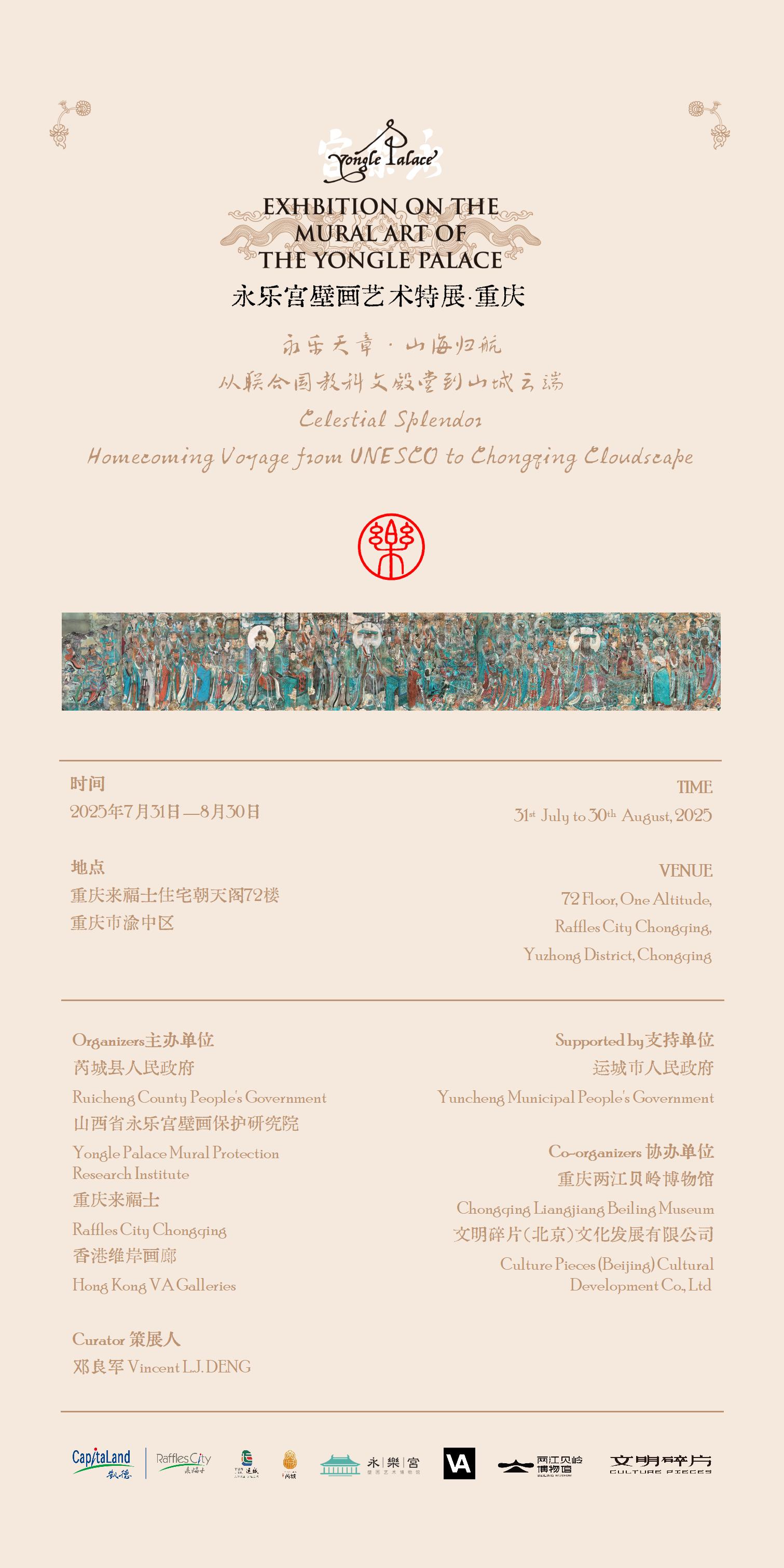

永樂宮壁畫藝術特展·重慶

永樂宮壁畫藝術特展·重慶

永樂天章·山海歸航:從聯合國教科文殿堂到山城雲端

地點:重慶來福士住宅朝天閣72樓

時間:2025年7月31日—2025年8月30日

主辦單位:芮城縣人民政府/ 山西省永樂宮壁畫保護研究院/ 重慶來福士/ 香港維岸畫廊

支持單位:運城市人民政府

協辦單位:重慶兩江貝嶺博物館/ 文明碎片(北京)文化發展有限公司

策展人:鄧良軍

展覽前言

2024年10月,永樂宮壁畫藝術特展於聯合國教科文組織巴黎總部的成功舉辦,向世界展現了中國文化遺產保護的卓越成就。作為1961年國務院頒佈的首批全國重點文物保護單位,以及1998年入選聯合國教科文組織世界文化遺產預備名錄的曠世瑰寶,永樂宮以其傳奇的1959年整體搬遷壯舉、恢弘的元代宮廷建築和跨越七個世紀的精湛壁畫藝術,在中華文明史冊鐫刻永恆的藝術傳奇。而今,這批承載東方美學巔峰的珍品,從巴黎塞納河畔來到重慶兩江之濱,在重慶來福士朝天閣72層與山城相遇,展開一場穿越時空的藝術對話。

永樂宮壁畫藝術特展·重慶,由芮城縣人民政府、山西省永樂宮壁畫保護研究院、重慶來福士及香港維岸畫廊共同主辦,重慶兩江貝嶺博物館與文明碎片(北京)文化發展有限公司協辦,並獲運城市人民政府等有關部門的大力支持。展覽涵蓋永樂宮歷史迴響、壁上丹青朝元盛景、千年色譜礦物密碼、天衣冠飾華彩再現、博山氤氳香道傳承、數字重生AI修復、匠心傳承繪製流程、巴渝對話明代水陸畫八大主題單元。千餘平方米的展廳內,《朝元圖》以286位人物織就禮樂儀軌,石青與朱砂於層疊礦物顏料中流淌,瀝粉貼金工藝令衣冠紋飾燦若星河。當夜幕降臨,重慶來福士朝天閣72樓的城市夜景,讓永樂宮的藝術瑰寶與山城的萬家燈火交相輝映,譜寫出一曲跨越千年的文明交響。

重慶來福士作為城市文化地標,長期致力於推動中外文化交流,先後攜手匈牙利、義大利、烏拉圭等國駐重慶總領事館合作舉辦了一系列精彩紛呈的文化藝術活動:從《烏拉圭,一個了不起的小國家》攝影展到《匈牙利美惠三女神》藝術展,從瑞士藝術家《別樣風景》到義大利攝影師《全球夢想織錦·重慶》,始終是連接重慶與世界的文化橋樑。此次永樂宮壁畫藝術特展的舉辦,不僅延續了這一文化交流傳統,更以中國傳統文化藝術的深厚底蘊,為國際觀眾打開一扇瞭解中華文明的窗口。

本次展覽的成功舉辦,離不開大家的通力協作,重慶來福士、芮城縣政府和永樂宮壁畫研究院的聯合主辦,運城市政府的鼎力支持,以及重慶兩江貝嶺博物館、文明碎片(北京)的傾情助力,促成重慶這座現代都市與古老文明的深情交融。通過本次展覽,永樂宮壁畫藝術將向世界傳遞中華傳統藝術的永恆魅力。當永樂宮的金碧輝光遇見山城的璀璨夜景,當元代的繪畫技藝對話當代的國際視野,東西方文明在此交融,古今智慧在此碰撞,共同書寫人類文化遺產保護與傳承的新章。

策展人 鄧良軍,香港維岸畫廊行政總裁

永樂宮·歷史迴響

本單元通過珍貴歷史檔案、郵票及影像資料,系統展示永樂宮近八百年的歷史脈絡。作為元代全真教三大祖庭之一,永樂宮創建於1240年,其建築與壁畫藝術跨越整個元代(1271-1368),呈現1949-1955年發行的永樂宮壁畫賀卡、1997年紀念郵票及2001年《永樂宮壁畫》特種郵票首日封,揭示其從宗教聖殿到國家首批重點文保單位(1961)的文化軌跡。

壁上丹青·朝元盛景

核心展區呈現18幅採用礦物質顏料,在紙上以泥為基底,由中國山西省運城市芮城縣永樂宮壁畫保護研究院繪製的1:2縮略版《朝元圖》,原貌複刻三清殿東西兩壁全景。

朝元圖壁畫上呈現300餘位神仙,並歷時100多年繪製完成;繪製的是中國本土宗教道教中百仙朝拜元始天尊的盛景;由元代馬君祥及其子馬七等人共同創作而成。

壁画中人物服飾冠戴華麗輝煌,衣紋多用吳道子“蓴菜條”線條,用筆勁健而流暢。人物呈現既含蓄又有力度,衣帶飛舞飄逸,有如滿牆風動,充分發揮了線條的高度表現力。採用重彩勾填的用色技藝,色彩厚重而豐富,絢爛而協調。在背景上,道具富有極強的裝飾性,在冠戴、衣襟、薰爐等處瀝粉貼金使其既不喧賓奪主又絢爛奪目。

千年色譜·礦物密碼

揭秘《朝元圖》色彩永駐的奧秘,展示石青、石綠、朱砂(紅)、赭石(紅)、雄黃、雌黃、蛤粉(白)、墨(黑)、金箔等不同壁畫顏色的礦物來源、製作工藝和呈現形式。礦物質顏料應用是歷史久遠的,從遠古的石器時代到明清直至發展到現今,大多是從寶石、藥材或金屬中提取而出。

天衣冠飾·華彩再現

以三清殿西王母服飾為範本,復原元代道教道教高等級女性神祇禮服,西王母壁畫中的冠服,全套服飾包括了鳳冠、大袖衣、雲肩、羽袖半袖、蔽膝、裙裳、履、革帶、大帶、帔子、綬、玉佩等,其穿戴模式可以追溯到中國漢晉以前的古典禮服,在宋元時期依然被用來表現神像服飾。

西王母位於三清殿西壁,西壁共有兩位主神:東王公和西王母;他們掌管所有的男仙和女仙的“成道升仙”之事,西王母的服飾也是非常的華美、華麗。

其描繪細節也體現了宋元時代的一些現實元素,比如衣緣的織金鳳紋、袖口的龜背紋織錦,為體現壁畫創作時的工藝之美,復原時結合被列入世界人類非物質文化遺產代表作名錄的“中國桑蠶絲織技藝”,包括真絲杭緞、宋錦、織金,以及產於山西本地的潞綢,參照考古出土的元代絲綢品種以及壁畫紋樣痕跡進行復原織造。

壁畫配飾複刻

西王母女主神頭飾皆為鳳冠造型,一方面,凸顯身份莊重顯赫,另一方面,體現其職權授於天界神明,可威震四方,對天下臣民起到圖騰崇拜的信仰意義。西王母形象雍容華貴,儀態端莊,頭戴龍鳳花釵金冠,更顯尊貴地位,在鳳冠正中綴飾“坤”卦,“仰則觀象於天,俯則觀法於地”,暗喻了天地合氣同流。

此次複刻的西王母發冠,複刻方採用了多種非遺工藝,例如鎏金、鑲嵌、錘揲、掐絲、鏨花、琺瑯工藝,這些工藝的組合運用,讓西王母的發冠達到奢華與工藝的極致體現,更傳承了千年的文化瑰寶,讓人們得以領略古代工藝的無窮魅力。

博山氤氳·香道傳承

失蠟法複刻三清殿玉女手持博山爐,壁畫中博山爐位於三清殿西牆,玉女手捧著博香爐站立在西王母旁,原壁畫中的博山爐採用了瀝粉貼金的工藝,讓博山爐看起來更加的立體和華麗。

“博山爐”名出自漢代劉歆的《西京雜記》,最早博山爐的外形似一座神秘的高山,後人因此將這種外形似仙山的熏爐稱為“博山爐”。

此次展出的博山爐,採用了非遺技藝失蠟法鑄造,而採用採用此種非遺工藝更完美的再現了壁畫中博山爐的造型藝術;而博山爐作為中國傳統文化的重要載體,它與香文化、神話傳說、歷史風俗等緊密相連。複刻博山爐也是為了更好的傳承中國傳統文化。

採用多種非遺製造工藝(水凝失蠟法工藝、鎏金、鑲嵌、錘揲、掐絲、鏨花工藝)

數字重生·AI修復

尋找八百年前的色彩真相,利用AI超強算力,賦能文物修復,讓朝元圖重現八百年前的樣子,是科技對文化遺產的守護,也是傳承。

和朝元圖繪製專家深入研究,拆解朝元圖中的每一個細節,在進行圖文資訊的標注,在傳輸給AI,立志將朝元圖這800年來所遭遇的變色、褪色、破損、裂紋、污染等進行電子數據恢復。

匠心傳承·繪製流程

三階段實景展示壁畫創作:1)木板泥坯線稿(吳道子"白畫"技法);2)礦物顏料初渲;3)終稿瀝金,展示"一壁之功,百匠之勞"的集體智慧。

巴渝對話·明代水陸畫

重慶兩江貝嶺博物館藏明代水陸法會絹本壁畫與永樂宮藝術隔空對話。同源題材,展現長江流域"鐵線描"與晉南"蓴菜條"的技法差異,折射南北宗教藝術交融史。